HVSR Digest #5

Decemberists, Dream Wife, Loma, Sweet Apple e B. Fleischmann: cinque pezzi buoni per superare quella farsa travestita e filante di stelle cartonate che è l'ennesimo Carnevale.

4 Febbraio 2018

B. Fleischmann

There Is A Head

Tutta la nostalgia di quando potevamo essere nerd senza conseguenze

Magari mi sbaglio, ma ho come l'impressione che Bernhard Fleischmann non sia propriamente quella che gli inglesi chiamano una "people person". Me lo immagino nei panni di un music geek ultraquarantenne, un po' agorafobico, che fa una fatica del cristo a interfacciarsi con i suoi simili, se non tramite le sue surreali composizioni sonore. Insomma, la versione claustrofobica di una one-man-band che — fosse per lui — mai uscirebbe dal suo laboratorio, allestito a sala prove.

C'è dire che i titoli dei suoi album sembrano confermare questa congettura. A partire dal debutto in cui confessava di preferire a un caffè da Starbucks una colazione in solitaria a base di (Kellog's Choco) pop loops, attraverso le serate passate a concepire una sinfonia per letti vuoti invece che un pigiama party, fino al recente annuncio con cui — dopo quattro anni chiuso in casa a trafficare con sample, rumorini e macchinette — comunicava alla vicina di pianerottolo che non c'era bisogno di chiamare i pompieri a sfondare la porta, visto che no, non era ancora morto.

Perché è vero che probabilmente non riuscirebbe a spiccicare una parola se ti avesse di fronte, ma con i nomi dei dischi ha un certo talento, e si fa capire bene. Anche il nuovo Stop Making Fans infatti prosegue su una certa falsariga di autismo burbero e potrebbe essere tanto una critica esplicita verso la comune tendenza a una bulimica ricerca di follower a discapito della salvaguardia di una certa integrità artistica, quanto un "j'accuse" nei confronti di un uso estivo sconsiderato dei condizionatori a tema global warming, così come una meta-citazione dai Talking Heads (e pensate che originariamente avrebbe dovuto intitolarsi Between the Chairs There's A Place for Stairs — quello sì che sarebbe stato un capolavoro nonsense!). O forse tutte queste cose insieme, dato che, a leggere la lista delle influenze dichiarate dal producer austriaco (Slint, Sparklehorse, Fennesz, The Notwist, Dinosaur Jr, Chopin, Caribou, Genesis), si fa presto a realizzare che qui non si tratta solo di elettronica, ma bensì di un'operazione a cuore aperto sulla nostra memoria musicale, nell'ottica di renderne futuribile almeno un pezzo.

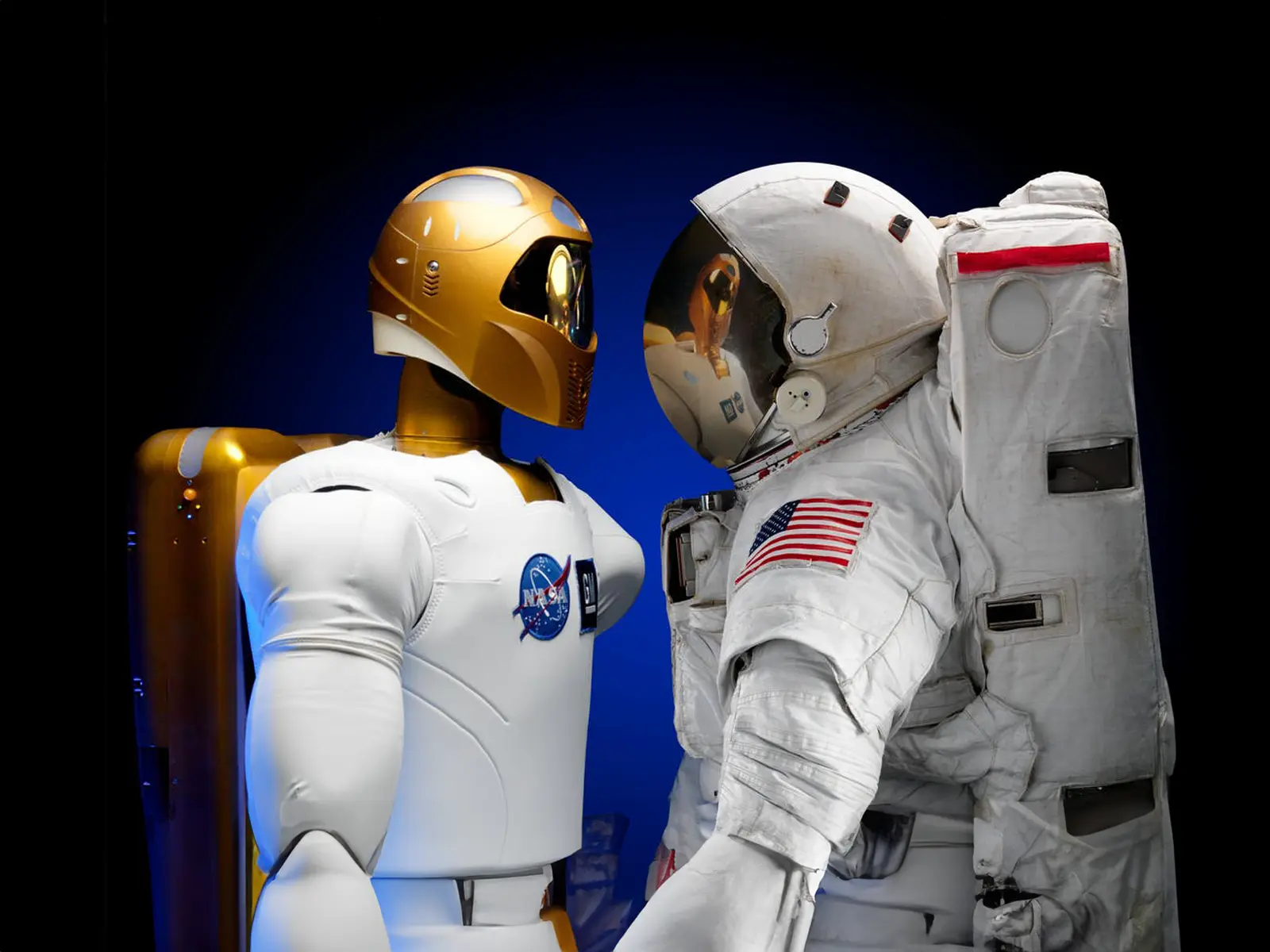

Operazione che Frank Kalero, nel video dell'ultimo singolo There Is A Head, porta a un livello da bar di periferia anni '80, prendendo l'archetipo a 8 bit dell'infanzia del nostro immaginario collettivo (l'astronave da 300 punti di Space Invaders) e rispedendoci, per poco più di quattro minuti di nostalgia pura, in quell'universo arcade nel quale si poteva ancora essere nerd senza essere hipster. Essere asociali senza essere fighi. Essere B. Fleischmann senza essere, per forza, Sheldon Cooper.

The Decemberists

Severed

C'erano i saldi online sui sintetizzatori

Quella cosa dell'album numero due la sapete tutti, no? Intendo quell'assunto ormai canonizzato dalla crème de la crème della critica internazionale secondo cui, per una band emergente, fare il botto con il primo disco è relativamente semplice, ma poi il casino arriva quando devi confermarti con il successivo. È fondamentalmente la semplificazione editoriale di quella situazione di stallo in cui ti impantani di fronte a un bivio ben noto: da un lato c'è la necessità di continuare a costruire una propria, ben definita identità a partire dalle fondamenta gettate con il primo lavoro, dall'altro qualunque scelta che potrebbe puzzare di ripetizione sarebbe subito additata con ribrezzo. Calcare un terreno ben battuto cercando di raffinare il proprio stile o uscire dalla sicurezza di una comfort zone e gettarsi nel vuoto senza paracadute? «This is the question», direbbe il poeta.

Bene. I Decemberists sembra che siano arrivati a questa variante di dubbio amletico che va sotto il nome di "difficilissimo secondo album" con l'imminente I'll Be Your Girl, ovvero con sette album di ritardo. Dopo aver passato più di quindici anni nelle vesti di alfieri di quell'indie barbuto che mischiava il folk più puro con elementi britpop, spuntato all'alba del nuovo millennio nei boschi del Nord America, fino a ieri erano tutto quello che potevi immaginarti pensando a una band "indie": deliziosamente trendy senza essere alla moda, look da carta da parati della nonna (altresì detto "vintage") e un'invidiabile faccia da nerd prestata alle arti applicate.

Eccoli invece che all'improvviso decidono di mandare in vacca tutto questo gran lavoro fatto sulla brand identity: tanti saluti al vecchio produttore hipster Tucker Martin e un caloroso benvenuto al più tamarretto John Congleton, chitarre acustiche chiuse a chiave nello sgabuzzino e tutti sulla porta di casa in attesa del corriere UPS che dovrebbe consegnare in giornata un set completo di sintetizzatori acquistato su Amazon Prime. Spedizione gratuita.

Se, come recita il proverbio, di "lasciare la strada vecchia per la nuova" si tratta, la galoppata electro-pop che si materializza nel primo singolo Severed — i Roxy Music che provano a suonare i Joy Division, ovvero, più banalmente, la versione west-coast dei New Order — insieme al suo testo che scimmiotta la retorica autocratica della campagna elettorale trumpiana e al suo video (tanto caotico quanto psichedelico, grazie al notevole lavoro di collage animato di Morgan Gruer), ne è un esempio perfetto e lascerà i vecchi fan, nella migliore delle ipotesi, almeno un po' interdetti.

Per fortuna di Colin Meloy e soci, siamo usciti da quell'era in cui dovevi per forza scegliere — nel momento in cui mettevi le mani su dei synth — se essere gli Ace of Base o i Nine Inch Nails (e la scelta ti avrebbe condizionato per tutto il resto della tua carriera): oggi puoi permetterti di posizionarti su una qualunque delle cinquanta sfumature di Eighties che stanno nel mezzo senza particolare vergogna, e anzi, se becchi la giusta congiuntura promozionale, ti dicon pure «Bravo!».

Così anche un comunicato stampa confuso e surreale, che recita:

We look at our future with exuberant nihilism: an apocalyptic dance party was what we envisioned.

Assume connotati meno psicotici. "Visionari", credo sia la parola che va per la maggiore in questi tempi contaminati che ci è toccato in sorte di viverci dentro.

Loma

Black Willow

Marito e moglie è meglio se non lavorano nello stesso ufficio

La storia dei Cross Record è una specie di favola costretta a fare i conti con la realtà. Realtà che, nel caso specifico, non ha perso troppo tempo in valutazioni di sorta e — come gli editor più sadici — si è limitata a lasciare lasciare tutta la trama invariata, tagliando però via il lieto fine. Quando infatti parliamo di "storia" dei Cross Road, parliamo a tutti gli effetti della storia tra Emily Cross e Dan Duszynski, e quindi risulta praticamente impossibile distinguere i tratti da associare singolarmente alle due comuni accezioni del termine: carriera artistica e relazione sentimentale.

I due piccioncini si sono sposati, sono scappati via dalla città (non importa quale) per isolarsi sperduti nel Texas rurale, dove, nella calma creativa del loro nido d'amore, hanno concepito un album meravigliosamente inclassificabile come Wabi-Sabi. Per promuovere il disco, si sono poi imbarcati in un tour di supporto agli Shearwater, tour durante il quale hanno stretto una profonda amicizia con Jonathan Meiburg, al punto da invitarlo nel loro rifugio per provare a registrare qualcosa in una serie di jam session estemporanee. Senza impegno, come direbbero nelle peggiori televendite.

There was something powerful about the combination of the three of us and very different from either of our bands. But I think we were afraid to say so out loud, for fear of jinxing it.

In queste parole c'è tutto il riassunto di una splendida tragedia del cuore dei giorni nostri: dalla giovane geometria di Renato Zero alla paura di fare coming out a causa di un qualsiasi generico slut-shaming, passando da almeno un paio delle categorie più cliccate su un aggregatore porno a caso.

Insomma, poi è andata come è andata. Qualcuno direbbe che è andata come doveva andare. Sarà che il loro legame chimico era così perfetto che l'avvicinamento di una nuova molecola non poteva che mandare tutto in vacca, sarà che il loro algoritmo girava così bene già di per sì da non prevedere l'introduzione di una nuova variabile, sarà che all'interno della coppia almeno uno il triangolo no, non l'aveva considerato. Fatto sta che durante il (nessuno sa se a causa del) sopracitato esperimento collaborazionista i due hanno deciso di divorziare, non senza prima dare alla luce un figlioletto bastardo quanto basta per lasciarci grosse speranze riguardo al suo futuro.

Maledetto dalla Chiesa in quanto nato fuori dal matrimonio e frutto di un rapporto a tre, è stato battezzato Loma e uscirà il 16 febbraio per Sub Pop. Black Willow ne è la traccia di chiusura e promette benissimo, con il suo incedere sonnambulo, tipico dell'oscuro indie-pop che da sempre caratterizza le migliori produzioni di Meiburg, a cui la voce di Emily dà un tocco che fa la differenza.

Si sa: quando finisce un amore "rimanere amici" dovrebbe finire nel cassetto delle illusioni che non possiamo permetterci di coltivare. Fare un ottimo disco invece, a quanto pare, non è un'utopia.

Dream Wife

Hey Heartbreaker

Una dimensione meno parallela di ciò che si possa pensare

Se nell'intimo siete tipi allergici a smancerie, nomignoli petalosi e coccole gratuite, una (o più — crepi l'avarizia!) tra Rakel Mjöll, Alice Go e Bella Podpadec potrebbe davvero essere la donna della vostra vita. Solo un esempio: quando i-D Magazine ha chiesto alle Dream Wife una cover in occasione di San Valentino, le tre monellacce non hanno avuto nessun dubbio: Fuck the Pain Away di Peaches. Non proprio ragazzine dall'aria sognante a cui regalare mazzi di fiori, collane di perline o cioccolatini a forma di cuore, dunque. O forse sì, visto che il nome della loro band è tratto (immagino ironicamente) da una commedia romantica del '53 con Cary Grant e Deborah Kerr.

Insomma, il messaggio che lanciano rischia di risultare un po' (non so quanto involontariamente) confuso e fatica a non giustificare l'iconografia classica del maschio beta che scuote la testa sconsolato mormorando: «E chi le capisce, le donne?!»

D'altra parte, avremmo dovuto aspettarcelo: il trio di anglo-islandese non è nuovo agli equivoci e nella sua breve carriera ha già fatto dell'ambiguità il proprio cavallo di battaglia. Non a caso si narra abbiano iniziato a suonare quasi per caso: un paio di anni fa stavano studiando arti visive a Brighton e, per un esame, pensarono di presentare un progetto in cui impersonavano una finta rock band tutta al femminile per una performance in una galleria d'arte moderna. Poi si sa che al giorno d'oggi — brutta epoca in cui il talento nella creazione di fake news è diventato un mestiere — il confine tra "esserci" e "farci" è sottilissimo, quindi è andata che quello che doveva essere uno scherzo ha iniziato a ricevere un botto di richieste dai locali della zona, poi dall'estero e infine una proposta di contratto per un intero disco dalla Enfer Records.

Così, a spazzar via ogni dubbio, è arrivata la loro proposta musicale, quella sì chiara, diretta e difficilmente fraintendibile. Come delle piccole Sleater-Kinney che mai si son dimenticate di aver ascoltato a sufficienza le Spice Girls, hanno scelto il modo più semplice per infiltrarsi nel sistema e dissezionare la pop culture: un guitar-pop bello tirato (a lucido) da tre accordi massimo a canzone, che mischia senza troppe remore l'energia dell'alt-rock anni '90 con la new wave patinata dei decenni precedenti e dove la voce di Rakel avvicina spaventosamente (ai limiti del plagio) l'abrasività di Karen O degli Yeah Yeah Yeahs.

Il loro disco di debutto esce a fine mese, quindi abbiamo un paio di settimane per goderci l'ultimo singolo, Hey Heartbreaker, e soprattutto il video che lo accompagna, splendido lavoro di animazione dell'illustratore londinese Joe Prytherch (a.k.a. Mason London — niente meno che l'ex-art director di Boiler Room), chiaramente ispirato alla cara, vecchia scuola dei cartoni di robot giapponesi.

Più che fantasia liberata senza freni in una dimensione parallela, un monito minaccioso che ci fa intravedere cosa potrebbe diventare il nostro mondo se continueremo a lasciarlo in mano agli algoritmi: il Bar Lolita è dietro l'angolo, e la musica che qualcuno ha tentato di imprigionarci, dentro come in uno zoo, meno mansueta di come era stata programmata.

Sweet Apple (feat. Rachel Haden)

A Girl and a Gun

2018: odissea nello strazio

Il Salton Sea è quel che rimane di una rancorosa massa d'acqua nel bel mezzo di un deserto alle porte di Los Angeles: durante le più calde giornate di sole secca e si lascia sul fondo una distesa di pesci stecchiti che fanno compagnia ai ruderi dei vecchi resort costruiti sulle sue rive. Figlia illegittima di un'inondazione e del successivo disastro ecologico, pare la superficie di un altro pianeta, un tempo colonizzato per sbaglio da una poco lungimirante razza aliena di piccoli Flavio Briatore. La sua storia può essere infatti banalmente riassunta in un gigantesco errore di prospettiva, visto che negli anni '50 e '60 era sponsorizzato come un lussuoso luogo di vacanza, mentre oggi è un posto buono giusto per essiccare del baccalà radioattivo.

Oppure girarci il nuovissimo, psichedelico video degli Sweet Apple, A Girl and a Gun, ultimo singolo tratto da Sing the Night in Sorrow, terzo album del supergruppo formato da J Mascis dei Dinosaur Jr, John Petkovic e Tim Panin dei Cobra Verde e Dave Sweetapple degli Witch.

Come al solito, i quattro non hanno rinunciato a invitare, durante le sessioni di registrazione del disco, amici, parenti, conoscenti e ospiti, chiamati a dare il loro contributo all'opera. E non parlo degli ultimi arrivati, ma di gente di una certa caratura come Mark Lanegan, Robert Pollard e Doug Gillard. In particolare, qui troviamo la voce di Rachel Haden e il bel faccino di Katarina Schmoranzer che, nei panni di una moderna Marlene Dietrich, accompagna uno sgangherato astronauta nella sua surreale, disorientata (e disorientante) space oddity. Come un novello E.T., figlio di un anagramma sci-fi a metà tra David Bowie e David Bowman (ma come entrambi ben lungi dall'essere profeta in una qualunque patria), percorre la propria personale e inconsapevole Walk of Fame e, nel suo girovagare zoppicante alla ricerca di qualcosa da chiamare "casa", confonde felicemente le stelle con le stalle, o quantomeno i fenomeni cosmici della Via Lattea quelli da baraccone dell'Hollywood Boulevard, guidandoci così, seppur poco convinti, alla morale della storia.

Ovvero che, siano quelle dello spazio infinito oppure quelle piantate nel cemento del marciapiede più famoso d'America, sempre di star si tratta. Basta accontentarsi, saper incassare con nonchalance e aver sempre ben piantato in testa un buon casco, per proteggersi dai cazzotti che la vita (travestita da un qualsiasi sconosciuto coi baffi) non mancherà di distribuirci senza la minima parsimonia.