HVSR Digest #14

I Chemical Brothers, gli Ismael, Cesare Malfatti dei La Crus, Elena Tonra dei Daughter e Thomas Bangalter dei Daft Punk in solitaria: cinque pezzi buoni per aspettar le feste.

17 Dicembre 2018

The Chemical Brothers

Free Yourself

Gente che balla con una grazia che renderebbe orgoglioso Alberto Camerini

In un panorama elettronico in cui, musicalmente, la forbice si sta allargando a dismisura lasciando in mezzo soltanto residui di stoffa tagliuzzata — da un lato il cosiddetto maximalism che ormai è appannaggio quasi esclusivo del mainstream più becero, dall'altro un certo IDM la cui componente I-ntellingent va sempre più a nascondersi dietro astrusità acustiche e rumorismi respingenti — i poveri fratelli chimici sono rimasti tra i pochi capaci di galleggiare (forse proprio perché sono stati loro a crearlo) in quel limbo in cui ricerca sonora e stadi pieni di gente invasata non necessariamente fanno a cazzotti.

Dopo vent'anni passati a premere i bottoni giusti per ridefinire lo standard qualitativo di un certo tipo di EDM riempi-festival, Ed Simons e Tom Rowlands hanno un po' allentato la presa, almeno in termini di produzioni originali. Se escludiamo il reperto archeologico tirato fuori da Beth Orton qualche mese fa, infatti, dobbiamo risalire a quel C-h-e-m-i-c-a-l del 2016 per trovare un singolo inedito e all'anno prima se cerchiamo un album intero.

Come è fisiologico che sia, bisogna ammettere anche che, da un po' di tempo a questa parte, i due stanno andando avanti più di mestiere e di rendita che grazie a effettivi sforzi creativi, eppure contemporaneamente riconoscere che, se il livello dei pezzi rimane questo, delle due l'una: o in giro la situazione dei competitor è drammaticamente disagiata, oppure la complessità dell'algoritmo di machine learning del loro pilota automatico ha ormai raggiunto i confini della fantascienza più ottimista.

Naturale quindi che — se la componente musicale ormai è archiviata come un dato di fatto — l'attenzione e la cura dei particolari si sia spostata sempre più sui video. Free Yourself, in questo senso, aggiunge i suoi due cent (forse anche qualche spicciolo in più) al dibattito, grazie all'ennesima collaborazione con Dom&Nic e, soprattutto, con la loro crew di nerd degli effetti speciali.

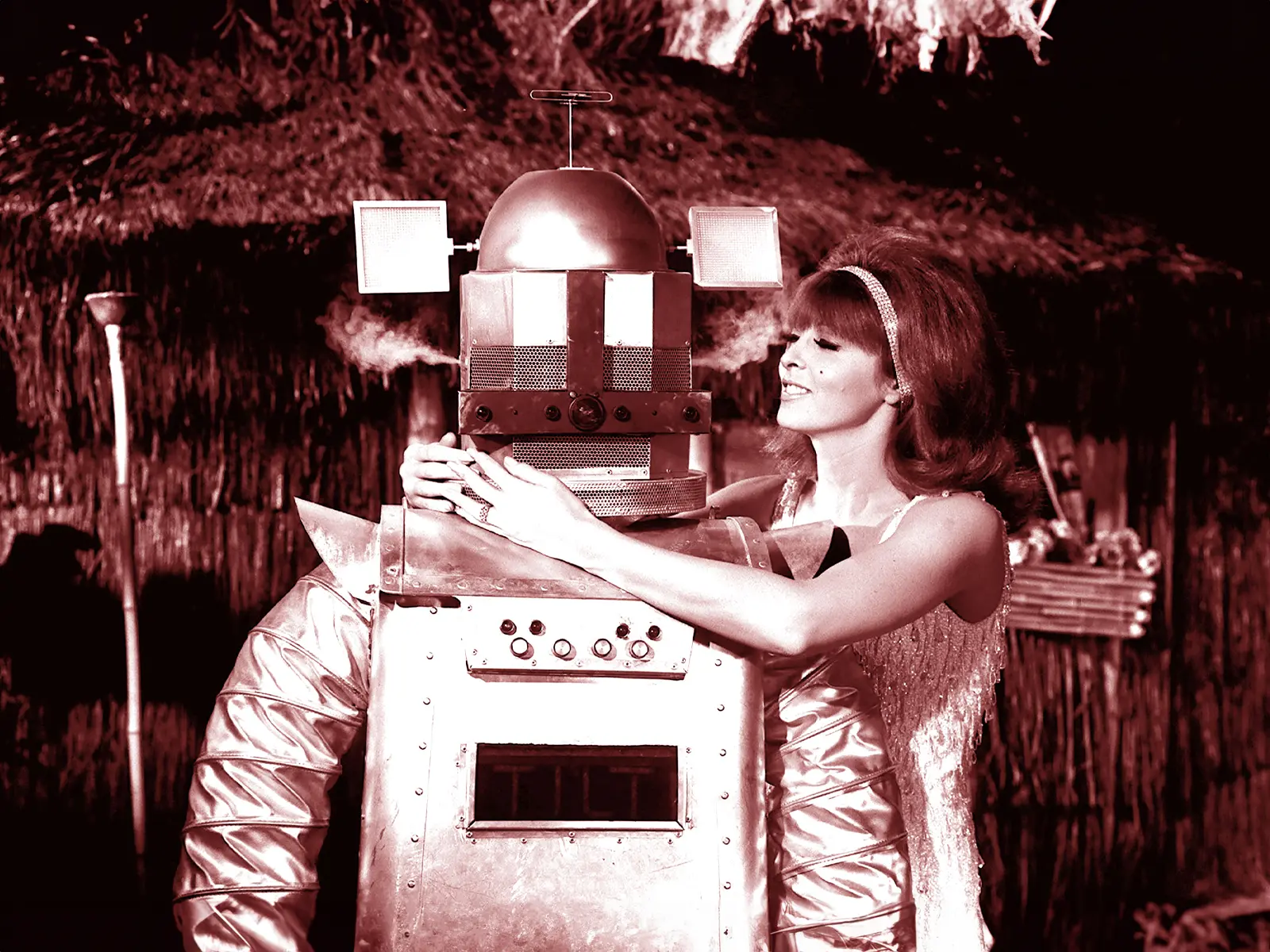

L'idea sarebbe quella di una specie di black comedy che allenti un minimo la tensione riguardo a un argomento particolarmente sentito nella società odierna (il rapporto Humans vs. Robots e il terrore crescente che le macchine ci rubino, in un futuro più o meno prossimo, il lavoro — «JOBS, NOT BOTS!»), con tanto di easter egg che vorrebbe lasciarci la speranza che la convivenza uomo-droide possa essere più felice di quello che si immagina.

A quanto pare, però, nessuno ha valutato la cosa secondo un dovuto ribaltamento di prospettiva, ovvero considerando la pessima influenza che questa liaison potrebbe avere sui robot e come noi rischiamo di contaminare i loro organismi sintetici potenzialmente perfetti.

Nel senso, mettersi a ballare in maniera così tamarra non si addice a nessuna intelligenza artificiale degna di questo nome.

Thomas Bangalter

Riga (Take 5)

La miglior colonna sonora di sempre, se ci limitiamo ai film lettoni

Giusto un paio di indicazioni per orientarsi nel misterioso mondo dello pseudo-anonimato elettronico: Thomas Bangalter è quello con il casco argentato, il tizio che al posto della visiera ha una striscia di led orizzontale che all'occorrenza puoi anche farci comparire delle scritte, brevi ed evocative come quelle del banco dei salumi al supermercato.

O almeno questo è ciò che hanno voluto farci credere i nostri eroi nei secoli dei secoli, perché nessuno ci dice che invece i Daft Punk non ci abbiano trollato per vent'anni, di volta in volta scambiandosi il loro copricapo hi-tech in base al mood della serata, se non addirittura facendosi sostituire da controfigure ben addestrate, impavidi stuntman o cugini alla lontana che dir si voglia.

Comunque siano andate le cose, il dato di fatto è che raramente li abbiamo trovati spaiati. In questo senso, il più promiscuo dei due si è sicuramente rivelato proprio Bangalter. Se da un lato infatti il casco d'oro di Guy-Manuel de Homem-Christo — forse per retaggi legati al culto della monogamia tipico del cattolicesimo che il suo nomen omen ci rammenta — quasi mai ha messo i piedi fuori dal seminato della sua fedeltà alla causa, dall'altro il suo compagno, oltre che a un paio di vere e proprie relazione extraconiugali che hanno lasciato in giro per lande d'oltralpe figli illegittimi quali Stardust e Together, si è pure permesso ripetute scappatine nel torbido privé delle colonne sonore.

Oggi torna sul luogo del delitto contribuendo alle musiche per il film di un certo Siegfried, personaggio anche lui abbastanza enigmatico, nel senso che è uno di cui non si conosce il cognome, ma in compenso dovrebbe avere questa faccia qui.

Riga (Take 5) è una rarissima — si narra che l'unica altra copia del vinile fosse in possesso del David Guetta e sia venuta alla luce online solo grazie al rip di un fan, tale Craydajam — versione alternativa della traccia presente nella soundtrack originale: quasi un quarto d'ora di mental techno (cit.) analogica e pulsante, molto old skool e nemmeno lontanamente sfiorata da una minima impronta di french touch, che alla fine è stata poi pubblicata come extra bonus di una qualche versione deluxe di tutto l'ambaradan.

Per dovere di cronaca, va detto che è stata in lizza per vincere il premio di Best Score al corrispettivo della cerimonia degli Oscar del cinema in Lettonia e direi che, come riconoscimento, fa già ridere così.

Ismael

Canzone della vedova

Saper scrivere aiuta a scrivere canzoni migliori

La parola "cantautore" è più complessa di quello che sembra. Oltre quest'immagine superficiale di un tizio che scrive le sue cose e poi, invece di leggerle e basta, ci mette una melodia sotto, la storia della musica ci ha lasciato in eredità almeno almeno cinquanta sfumature di archetipi indecisi sul da farsi, che vorrebbero ma non possono nessuna delle due cose o che riescono così bene in entrambe al punto da risultare bestie ibride che non sai più in quale gabbia rinchiudere. Almeno finché non è arrivato il Nobel a Bob Dylan e tutta la questione ha preso la strada del misero flame su Facebook, finendo direttamente in vacca senza ripassare dal via.

La verità, come spesso accade, è abbastanza scontata e può essere riassunta in un dato di fatto estremamente semplice: saper scrivere aiuta a scrivere canzoni migliori. I motivi sono molteplici, alcuni dei quali — se non vogliamo stare a tirar in ballo poesia ed emozioni — strettamente tecnici: c'è un'economia di note che deve essere bilanciata da una manovra in deficit di parole e, per costruire un equilibrio del genere, servono lacrime e sangue, ovvero un'austerità e una padronanza metrica e lessicale che riescano a evocare vivide pur asciugando il fiato.

Padronanza che Sandro Campani — musicista, cantante e autore di quasi tutti i pezzi degli Ismael — possiede, appunto, in quanto in primis scrittore di talento.

Canzone della vedova — una cavalcata intensa, compatta e tesa, figlia di un duello tra il Francesco De Gregori più laconico e il Sergio Leone più polveroso, consumato a colpi di sax e chitarra nella desolazione della bassa padania — ne è la testimonianza e, non a caso, fa parte del cospicuo sottoinsieme di quindici brani (sui quarantanove che in totale compongono i quattro album licenziati fin qui dalla band reggiana a partire dall'omonimo debutto del 2008) che si intitolano "canzone di/per qualcosa/qualcuno".

Numeri alla mano, più del 30% della produzione complessiva: scelta tanto abbondante quanto apparentemente discutibile e retrò, che potrebbe spalancare la porta a una facile ironia su una formazione non certo incline a esagerati sforzi creativi in termini di copywriting, ma che in realtà è più che giustificata. Perché scrivere canzoni (nel vero senso della parola — di entrambe le parole, intendo) è un mestiere non banale: se sei capace di farlo con questa perfetta, artigianale e complice commistione di forma e sostanza, hai tutto il diritto di ribadirlo fino alla nausea.

Ex:Re

Romance

Un po' meno d'amore, un po' più di Elena Tonra

Se escludiamo i sociopatici totali e le persone sfacciatamente fortunate (spesso le due figure coincidono e i due fenomeni si verificano contemporaneamente, in quanto uno conseguenza dell'altro o viceversa — ma questa è un'altra storia), chiunque ha sperimentato quel momento dilaniante che corrisponde alla fine di una relazione.

Ognuno reagisce in modo diverso: c'è chi si chiude in casa e piange un fiume inarrestabile di lacrime amare, chi chiede aiuto alla scienza e affronta la cosa dal lato chimico imbottendosi di pillole per appannare il cervello e cancellare i ricordi, chi posta foto di dubbio gusto su Instagram accompagnandole con improbabili citazioni di Gio Evan. Non stiamo giudicando nessuno: se funziona e riesce ad alleviare il dolore, qualunque cosa va bene.

Se poi di mestiere fai il musicista (proprio il caso in cui la coppia di profili di cui sopra finisce per convivere nella stessa persona — nel senso che se di mestiere fai il musicista sei sfacciatamente fortunato solo per il mestiere che fai, ma proprio il mestiere che fai, come crisi di rigetto diciamo, potresti sul serio concludere la tua carriera tra i ranghi dei disadattati sociali) non di rado accade che riesci (magari involontariamente, ma — come si dice — è tutto grasso che cola) pure a prendere i famosi due piccioni con una fava, nel senso che, convogliando tutta la disperazione della faccenda nella tua arte, ci tiri fuori un disco nuovo e con i proventi degli ascolti su Spotify ci paghi almeno gli antidepressivi.

Non è un caso infatti se la storia del pop e del rock è a dir poco infarcita di cosiddetti breakup album: dal buon Bob Dylan di Blood on the Tracks, alla povera Amy Winehouse di Back to Black, fino allo straziato Bon Iver di For Emma, Forever Ago.

Questo è il turno di Elena Tonra, che si prende una pausa dai suoi Daughter e se ne esce (all'improvviso e senza particolari annunci — come ogni sincera urgenza che si rispetti) con il nuovo progetto solista Ex:Re, figlio appunto di quel che (non) resta di un rapporto sentimentale e di un amaro gioco di parole che mischia una dedica malinconica ("Regarding Ex") alla necessità di superarla con un profondo processo di auto-analisi che parta dal guardarsi — con il dovuto distacco — dentro prima che indietro ("X-Ray") e arrivi a una completa riconsiderazione e consapevolezza di sé.

Così Romance diventa inevitabilmente, all'unisono, la personificazione e il rifiuto del suo stesso titolo: un pezzo scritto evidentemente per qualcuno, ma che quel qualcuno riesce ad affrontarlo solo come protagonista di un'assenza. È naturale quindi, che le originarie, intime atmosfere della band "madre" virino verso un trip-hop più inquieto e nebbioso, a cavallo del quale — sempre e comunque — quella che è forse la più bella voce dell'indie attuale mai si incrina, nonostante debba gestire il poco equilibrio di un cuore spezzato, ribadendo la sua essenza di timbro difficilmente imitabile, ma ancora accogliente e caldo come un biscotto appena uscito dal forno.

La lametta che ti trovi a inghiottire appena la pastafrolla che la circonda ti si è sbriciolata in bocca (ovvero quando — come al solito — è troppo tardi) ha il sapore metallico di un effetto collaterale potenzialmente innocuo. Di quelli che ti vien da dire: che vuoi che sia, a parte Jacopo Ortis e tutta una serie di suoi èmuli emo, per un po' d'amore in meno non è mai morto nessuno. Almeno finché non tocca a te.

Cesare Malfatti

Avrei

La storia è adesso, ma è sbagliata

Cesare Malfatti ha sempre avuto un rapporto strettissimo con il passato, proprio nel senso archeologico del termine: inizialmente gettando in prima persona le fondamenta (più solide di quel che si dice) di quella che è stata l'età dell'oro del rock in italiano, poi successivamente — nei panni di direttore degli scavi, una volta che il tetto era venuto giù rovinosamente e senza preavviso — a cercare di setacciare reperti e cercare di tirar via la polvere, riportando alla luce inaspettate rarità.

È stato un fil rouge che si è dipanato calmo negli anni, fin dai tempi in cui seminava i germi di un primo nucleo di Afterhours, passando per l'apice della sua carriera in cui musicava testi come questo a firma del compagno Giovanardi o faceva man bassa di premi Ciampi e targhe Tenco accompagnando un'idea tutta sua di cantautorato con dei campionamenti degli Einstürzende Neubauten, per arrivare alla sua ultima fatica solista, risalente all'anno scorso, dove ripescava canzoni perse solo per il gusto che non passassero inascoltate.

Oggi, con il nuovo La storia è adesso, l'ex La Crus porta questa sua tendenza all'estremo — approcciando le proprie ossessioni con uno spirito a metà tra l'archivista nerd e l'allestitore di un museo che non ha paura di scendere negli scantinati — e va a rovistare nel passato del suo avo Valeriano Malfatti, podestà di Rovereto per quarant'anni (dal 1880 al 1920) e deputato trentino al Parlamento dell'Impero asburgico a Vienna. Per farlo usa, come suo solito, il modo meno ortodosso che gli viene in mente, ovvero registrare e rimescolare i suoni delle macchine intonarumori inventate nel 1903 dal futurista Luigi Russolo — pioniere del "noise" nel vero senso della parola — per poi cantarci sopra testi sparsi di autori vari (tra cui Dimartino, Giulio Casale e Alessandro Grazian).

Avrei è una canzone in prima persona condizionale presente, con tutti pro e contro del caso, principalmente riassumibili nella sua essenza di promessa non mantenuta, tragicamente messa di fronte allo specchio (nel quale guardare con attenzione tutti i tic dei nostri esaurimenti nervosi) da quell'inesorabile "ma poi".

Perché ammesso che sia sul serio adesso, la storia, è cosa nota che sia pure cinica, bara e soprattutto ciclica. E allora, gira e rigira, inevitabilmente sempre si finisce a rimanere — stanchi, indispettiti e alla costante ricerca di un colpevole diverso da noi stessi — fermi qui.