HVSR Digest #24

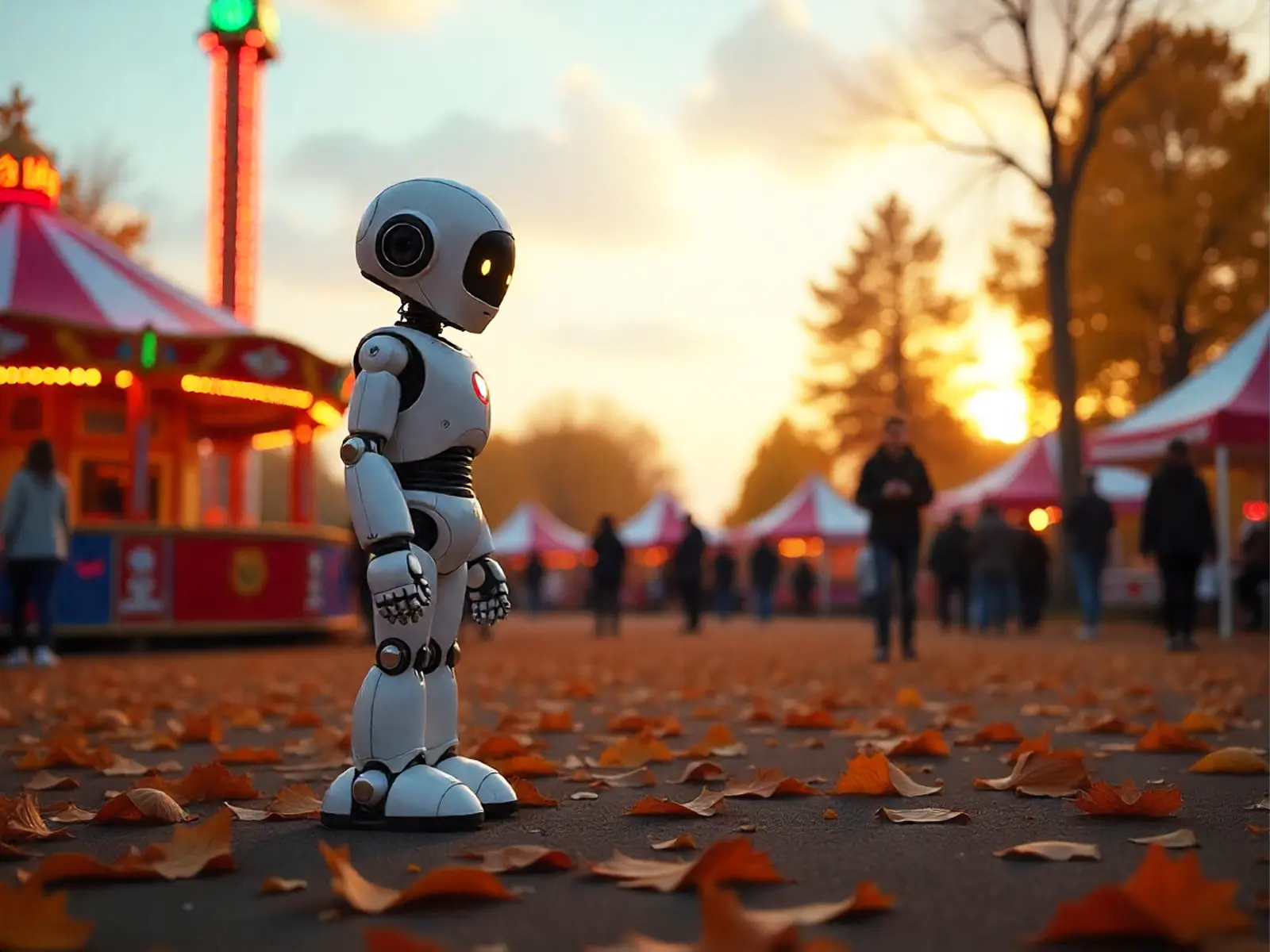

MØ, gli Alcest, i Murder Capital, gli Algiers e gli Elbow: cinque pezzi buoni per una fine d'autunno come si deve, ultimo giro di un luna park di foglie secche, morte e coloratissime.

25 Novembre 2019

MØ

Bullet with Butterfly Wings

Quanto ci mette un proiettile a diventare farfalla?

Quella di sedicenti pop star più o meno mainstream che si crogiolano in una redditizia nostalgia Nineties è una storia già sentita, una strategia ben codificata, una passione tanto dichiarata quanto sospetta. Anche se dubito che chiunque avrebbe pronosticato che la cosa potesse prendere questa piega.

Anno Domini 2019 — a ventiquattro anni abbondanti dall'uscita di Mellon Collie and the Infinite Sadness — la poco più che trentenne Karen Marie Aagaard Ørsted Andersen da Ubberud (Danimarca) getta il cuore oltre l'Atlantico e chiede aiuto a Walshy Fire dei Major Lazer per fare i conti con uno dei fardelli pseudo-grunge per antonomasia.

La notizia è che — come Karen O non molto tempo fa — ne esce con le ossa tutt'altro che rotte. Nello specifico, la tecnica di sopravvivenza è esattamente la stessa dell'ex cantante degli Yeah Yeah Yeahs, ma portata alle sue estreme conseguenze. Ovvero riuscire a mantenere intatto l'originale senso di terrore strisciante (non a caso il mixtape che la contiene esce esattamente oggi, giusto in tempo per raccogliere i cocci di Halloween e ricomporli sull'altare di Ognissanti) pur radendone premeditatamente al suolo l'intera, iconica aiuola di esplosività e rabbia, in un risultato che è tutta atmosfera sopra un encefalogramma di ritmo piatto. Solo farfalle sparate nello stomaco insomma, senza alcuna traccia di quel proiettile che ormai è diventato quasi innocuo.

Eppure non è lì il punto. Il punto è che — al di là dei gusti, delle prevedibili spernacchiate di certa stampa "ruock" e delle smorfie di ribrezzo di ultraquarantenni talebani duri e puri — un'operazione del genere dimostra come l'importanza culturale di un pezzo del genere vada oltre una camicia di flanella o una maglietta con su scritto "ZERO".

Il punto è che il fatto che funzioni (perché funziona, eccome) anche violentato a questa maniera, ne ribadisce la trasversale validità compositiva. Alla faccia di tutte le nostre ribellioni adolescenziali, ingabbiate o meno che fossero. O che siano ancora.

Alcest

Sapphire

L'eterna indecisione tra bruciare le chiese e guardarsi le scarpe

In ormai quasi vent'anni di carriera, gli Alcest hanno dimostrato di trovarsi perfettamente a loro agio con l'arte di tirare a campare nel ruolo di outsider. Troppa grandeur e magnificenza per la notoriamente intransigente scena black d'oltralpe, ma altrettanto eccessivamente oscuri e tenebrosi (e senza nessun rimorso al riguardo, peraltro) per i ristretti e spocchiosi circoli post-rock attorno a cui — volenti o nolenti — sono finiti più volte a orbitare.

Così è andata che il capelluto duo — almeno in termini di hype — ha fatto pochi passi oltre la natia Bagnols-sur-Cèze, ben felice di crescere in una sorta di beato isolamento e maturare — senza pianificarlo particolarmente a tavolino, né esagerare più di tanto sul lato della weirdness — in una genuina singolarità musicale.

Non è un caso, infatti, se per parlare di Neige e Winterhalter (ed ex compagni) a un certo punto qualcuno ha dovuto inventare il termine "blackgaze", ovvero nient'altro che un ossimoro reso pseudo-genere musicale. Nel senso, cosa potrà mai accomunare la furia insita nella prima metà della parola con l'immagine evocativa di musicisti quasi immobili, occupati a guardarsi le Converse slacciate? Vai a sapere. Ma tant'è. Alla fine basta buttarci un "post" davanti per mettere tutti d'accordo, no? E allora vada per post-metal.

Il nuovo Spiritual Instinct continua su questa strada, qualunque essa sia. Da un lato alimenta il fraintendimento a forza di dettagli (in)significanti (tipo indossare la t-shirt degli Slowdive nel teaser del disco), dall'altro non fa che candidarsi per l'ennesima volta a solido ponte immaginario tra gioia e malinconia, ordine e caos, bellezza e orrore, da cui sporgersi nel vuoto per goderne l'effettivo equilibrio.

Magari serve un po' di tempo (e di impegno) per sfogliarne via tutti gli strati. Ma una volta superata quella fase, sarà facile trovare ancora la solita, splendida band. Superbamente capricciosa, serenamente sicura di sé. A conti fatti, sempre significativa.

The Murder Capital

More Is Less

Catarsi è accettare le proprie paure, anche a forza di schiaffi

Chiamiamolo pure post-punk, senza troppi rimorsi. Dopotutto a sparare nel mucchio spesso ci si prende. O comunque, nella peggiore delle ipotesi, si disperdono i manifestanti rimandando la questione a data da destinarsi.

Questione che qui, nello specifico, può essere posta in certi termini: sarà mica che Dublino vuole candidarsi a nuova capitale di un certo rock in bianco e nero, giovane, acerbamente consapevole, che te le manda a dire a cavallo di ritmi dritti e poco ambigui e con quel fare un po' sguaiato, non si sa bene se per sua stessa natura o a causa dell'urgenza del messaggio?

Sembrerebbe di sì. Perché dopo averci presentato il fenomenale debutto dei Fontaines D.C. e rilanciato la posta con l'onestissimo secondo lavoro dei Girl Band, la capitale irlandese adesso cala il tris raccogliendo in una sala prove di East Wall questi cinque scappati di casa dal resto della nazione (Cork, Meath, Galway, Donegal) e lasciandoli lì dentro ad affilarsi gli artigli, prima di liberarli al grande pubblico e vedere quanti danni possono riuscire a fare.

Il quarto singolo estratto dal recente When I Have Fears racconta la versione disagiata di The Dreamers di Bertolucci, ovvero di come — se si picchia tutti e tre in egual misura e nessuno va KO — ci si possa amare anche a cazzotti e anche se il triangolo no, non l'avevi considerato.

Perché in giorni bui come quelli odierni — in cui di solito passa alla cassa chi la spara più grossa — il minimalismo e la decrescita felice sanno più di strategia dello struzzo che di vera e propria soluzione vincente. Nel senso, il buon vecchio "less is more" ha sempre il suo fascino, se non altro a livello teorico, ma quando ti ritrovi allo specchio a far la conta dei lividi e delle labbra spaccate, un pensierino a ribaltare il concetto una volta per tutte finisce che ce lo fai.

Algiers

Dispossession

Un nuovo gospel a gamba tesa, dritto sulle caviglie dell'imperialismo occidentale

Nessun dubbio che gli Algiers prendano il mestiere di musicista come una cosa seria.

Già qualche anno fa, quando sono comparsi dal nulla, a un occhio acuto con l'orecchio fino sono subito sembrati la cosa più anacronistica, interrazziale (se per razza intendi genere musicale) e sonicamente politicizzata degli ultimi anni. Una sproporzionata orazione religiosa che si ribalta nell'anti-gospel, dove — piuttosto che promuovere una salvifica ascensione, un'estasi fuori dal corpo che porti a una comunione con il cielo — ci si precipita giù dai confini della storia americana, senza possibilità di rinascita dopo secoli di oppressione sistematica, santificando l'inutilità della speranza in un qualsiasi cambiamento.

Non proprio gente intenzionata a sfornare ritornelli da cantare in coro al campo scout o canzoncine da mettere in sottofondo durante un barbecue in giardino, insomma.

Poi ci hanno aggiunto un po' di funk che rendesse la rivolta più ballabile e oggi sotterrano il tutto sotto una spolverata di zucchero a velo soul, che — solo all'apparenza — potrebbe trarre in inganno e dare l'impressione di voler alleggerire l'intera questione.

Dispossession anticipa il terzo lavoro della band, quel There Is No Year che — quasi a mo' di presa per il culo — vedrà la luce all'inizio del nuovo anno. Sembra il figlio sintetico di Marvin Gaye e Fever Ray e conferma — cambiando l'ordine degli addendi senza modificare, come vuole la regola, il risultato — quello che in questi anni abbiamo imparato sulla nostra pelle.

Ovvero che Franklin James Fisher e compagni mai hanno avuto la pretesa di farci incazzare con manifesti eclatanti e altrettanto incazzati. Il ruolo che si sono cuciti addosso ha qualcosa più a che fare con l'idea di provare a risvegliare le coscienze dalla loro confortevole, poco rischiosa, beata incoscienza. L'unico loro chiodo fisso a cui sono sempre, fedelmente, rimasti attaccati è quello di mettere la testa fuori dal coro e — sopra quella del coro stesso — alzare la voce per raccontare la propria versione dei fatti.

Ci son riusciti fin dal primo giorno e — Cristo santo — continua a venirgli così bene.

Elbow

White Noise White Heat

Inguaribile ottimismo ai minimi termini

«L'ottimismo è il profumo della vita!», diceva la buonanima Tonino Guerra al fantomatico Gianni in una pubblicità che solo i più anziani (e quindi ormai ben poco ottimisti) si ricorderanno. Non che sia necessario fargliene una colpa. Dopotutto si sa, per mestiere il poeta mente sapendo di mentire.

Altrettanto fa il cantante. Solo che lì, una volta che hai scritto un verso come «We still believe in love, so fuck you!» e te lo senti rimandare indietro da millemila persone abbracciate insieme sotto il palco, finisci per crederci sul serio.

Ecco. Gli Elbow possono essere definiti tutto meno che emozionalmente monodimensionali, ma quando si è trattato di spingere sul pedale dell'evangelismo ottimista, hanno sempre dimostrato di avere un qualcosa in più di qualunque altro loro collega. Una specie di convinzione quasi granitica che con un po' di impegno non dovesse per forza andare tutto in vacca, in questo mondo post-disneyano.

Poi invece è successo che sono arrivate le rughe e la Brexit, i capelli bianchi e qualche chilo di cinismo in più ad appesantire il girovita. È una storia già vista: la gente cara che inizia a creparti attorno, l'amore che passa mentre l'herpes è per sempre e una domanda insistente che ti gira in testa ogni giorno: «Who am I?».

Come diceva qualcuno «desperate times call for desperate measures», e allora White Noise White Heat si assume la responsabilità di togliere alla quasi omonima dei Velvet Underground quel poco di luce rock'n'roll e sostituirla con un basso rumoroso che vagamente richiama quello di Grounds for Divorce, però avvolto in un pallore molto più spettrale.

Certo, rimane lo stesso, fortissimo senso di empatia di sempre, ma se anche Guy Garvey e soci hanno perso quei due penny di speranza, forse è il caso che le gambe di tutti inizino a tremare davvero, con drammatica consapevolezza.